ЮБИЛЕЙ УЧЕНОГО

МЕХАНИКА

Введение. Одна из причин нежелательных расслоений полимерных композитов с тканевым армированием — низкие трансверсально-сдвиговые характеристики. Известно, что армирование полимерных тканевых композитов в направлении Z уменьшает чувствительность к расслоению и повышает вязкость межслойного разрушения. В литературе предлагаются разные способы трехмерного армирования полимерных тканевых композитов. Однако они усложняют процесс изготовления конструкции. Проблему решает предложенный в данной статье способ трехмерного армирования — фелтинг. Это локальное армирование композита в направлении Z при минимальных производственных изменениях. Степень Z-армирования определяется плотностью фелтинга, т.е. количеством ударов иглы на 1 см² тканевого пакета. Цель работы — оценить влияние фелтинга на межслойную трещиностойкость композитного материала.

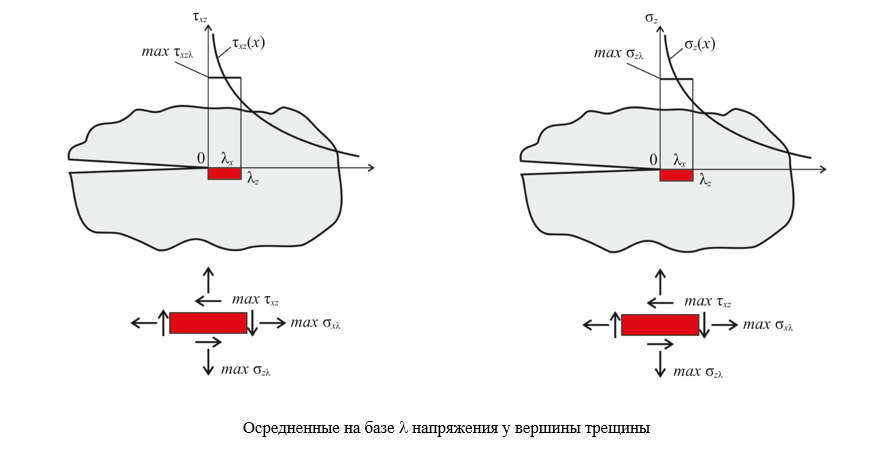

Материалы и методы. Межслойную вязкость разрушения GIIc определяли на стеклоткани полотняного переплетения с фелтингом 10 см–². Материал пропитывали смолой Этал-370 и отвердителем Этал-45. Эксперименты по стандартам ASTM D7905M–14 и ГОСТ 33685–2015 проводили на испытательной машине Instron 5900R. Напряженное состояние у вершины трещины анализировали с позиции нелокальной теории прочности в программе Ansys Workbench (опция «статический прочностной анализ»). Задействовали метод конечных элементов (МКЭ).

Результаты исследования. Для образцов рассмотрели кривые «нагрузка — перемещение». Вычислили значения GIIс. Обобщили итоги ENF-испытаний для плотности фелтинга 0 см–² и 10 см–². Сравнили контрольные образцы и образцы с фелтингом. В последнем случае GIIс оказалась выше на ~33 %. Рассчитали напряженное состояние у вершины трещины при DCB- и ENF-нагружении. Визуализировали в виде графиков и цветовых диаграмм зависимости максимальных нормальных и касательных напряжений, а также перемещений. Для получения расчетных зависимостей «нагрузка — перемещение» с помощью МКЭ использовали обратный метод получения трансверсально-сдвиговых констант. Нагружение по схеме DCB показало, что фелтинг позволяет увеличить предел прочности на растяжение в направлении Z на ~18 %, с 39 до 46 МПа, а в плоскости XZ — на ~16 %, с 77 МПа до 89 МПа.

Обсуждение и заключение. Фелтинг как способ локального трехмерного армирования усиливает межслойную трещиностойность полимерных тканевых композитов. Он позволяет сократить площадь расслоений после локальных ударов при эксплуатации конструкций. Гибкая технология фелтинга дает возможность создавать зоны с произвольной плотностью ударов, повышая трещиностойкость лишь в необходимых местах конструкций. МКЭ-анализ напряженного состояния у вершины трещины в рамках нелокальной теории прочности показал, что в прочностных расчетах трещину расслоения можно рассматривать как концентратор напряжений.

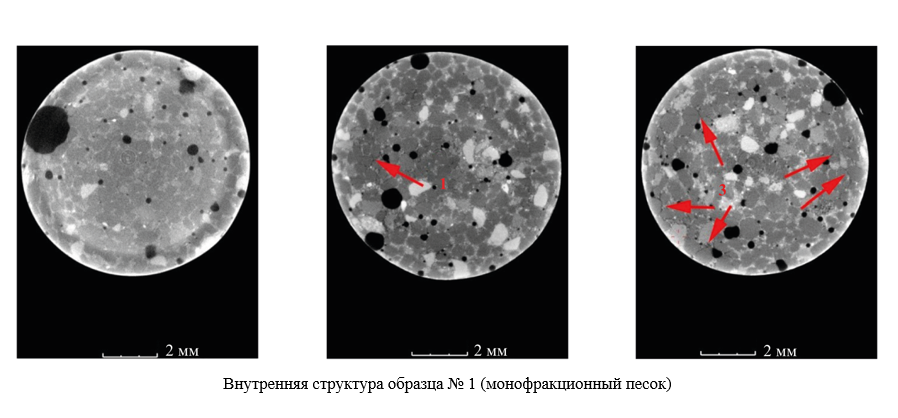

Введение. При изучении композиционных материалов строительного назначения актуальными являются исследования механизмов формирования структуры и свойств современных бетонов в процессе набора прочности. В исследованиях современных композиционных материалов на цементном вяжущем отсутствуют сведения о развитии дефектов структуры и разрушении материала на начальных сроках набора прочности. Такие сведения можно получить с помощью рентгеновской компьютерной томографии — перспективного метода неразрушающего контроля состояния материала. Поэтому целью данной работы явилось изучение образования и распространения трещин в образцах мелкозернистого бетона с различным фракционным составом песка вследствие естественных процессов усадки цементного камня, а также механики разрушения образцов модифицированного мелкозернистого бетона при приложении сжимающей нагрузки на ранних сроках набора прочности.

Материалы и методы. В исследовании использовались мелкозернистые бетонные смеси трех композиций с различным гранулометрическим составом песка. Образцы для томографии были изготовлены путем помещения свежих смесей в полимерные цилиндрические контейнеры. Томография образцов сразу после изготовления, а также через 8 и 51 сутки проводилась в микрофокусной рентгеновской установке YXLON Cheetah. Состав с двухфракционным песком был модифицирован механической активацией компонентов, изготовлены образцы-кубики 20×20×20 мм. Далее на установке Instron проведены испытания на сжатие через 3 и 7,5 часов и затем — томография разрушенных образцов.

Результаты исследования. Установлено, что разрушение контактных зон зависит от отношения размеров фракций. В присутствии большого количества крупных частиц песка в теле бетона разрушение контактных зон более выражено и имеет магистральный характер. При использовании мелкого или полифракционного песка контактные зоны разрушаются локально и имеют визуально меньшую площадь. На изображениях разрушенного модифицированного образца, испытанного через три часа после изготовления, прослеживаются четкие трещины и выколы на гранях, что говорит об упруго-пластическом характере разрушения. Через 7,5 часов грани образца при разрушении покрываются сеткой мелких трещин, внутри образца также образуется множество трещин и микротрещин, что свидетельствует о хрупком разрушении. По полученным изображениям деформированной структуры модифицированного бетона наглядно прослеживается механизм перехода от упруго-пластического разрушения материала к хрупкому.

Обсуждение и заключение. Изученные зависимости влияния размеров мелкого заполнителя на механизмы образования и распространения дефектов структуры вносят вклад в теорию процессов разрушения мелкозернистых бетонов. Полученные результаты доказывают перспективность применения рентгеновской компьютерной томографии как метода неразрушающего контроля внутренней структуры мелкозернистого бетона, в том числе на ранних сроках набора прочности.

МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАШИНОВЕДЕНИЕ

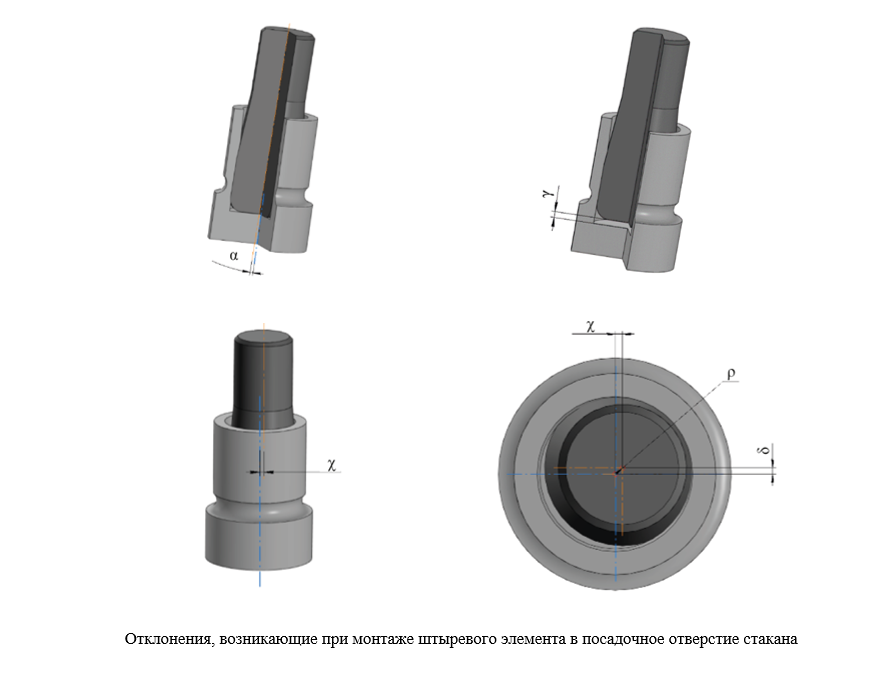

Введение. Нарушение взаимного позиционирования и фиксации деталей ухудшает работу оборудования. Достаточно изучены традиционные подходы к решению рассматриваемой проблемы: взаимозаменяемость деталей и использование специальной оснастки. Оба метода предполагают значительный объем дополнительных элементов и монтажных операций. Фиксацию часто обеспечивают с помощью посадки с натягом и сварки. Недостатки этих методов: монтажные, остаточные и другие напряжения, технические ограничения и пр. Для решения указанных проблем используют сплавы с термоупругими фазовыми превращениями, которые позволяют проявляться эффектам памяти формы (ЭПФ). В данной статье впервые описаны самопозиционирование и самофиксация на примере деталей, специально изготовленных из сплава с ЭПФ.

Материалы и методы. Исследовались стаканы из сплава с ЭПФ — Ti-55,7wt%Ni при запрессовке: штыревой элемент дорнует глухое отверстие и попадает в посадочное место. Температура начала аустенитного превращения — As = 95 °C ± 5 °C. Элементный состав определяли рентгенофлуоресцентным спектрометром Shimadzu EDX-8000, фазовый — дифрактометром Shimadzu XRD-7000. Температуру определяли дифференциальной сканирующей калориметрией. Диапазон 20–300 °C, скорость нагрева — 5 °C/мин. Задействовали тепловизор Guide T120 и 3D-cкaнeр со структурированным подсветом RаngеVisiоn DIY. После запрессовки под разными углами штыря в стакан исследовали соосность и отклонения между осями стакана и штыря. Затем стакан нагревали до 110–120 °C, охлаждали и делали контрольные замеры.

Результаты исследования. Значения угла отклонения после запрессовки — 0,2–11°. При жесткой конструкции и угле установки 0° штырь отклоняется в посадочном отверстии на 0,2–0,5°. Оси смещаются и не пересекаются. Штырь не всегда полностью запрессовывается. Это говорит о неравномерной деформации металла и о разных по значению напряжениях вокруг отверстия. Такой узел быстро выйдет из строя. Штырь занимает требуемое положение после нагрева стакана до 110–120 °C (эта температура выше, чем в конце обратного мартенситного превращения). Отметили угловое отклонение осей — 0,03–0,1°. Максимальная несоостность (0,04 мм) соответствует высокой точности позиционирования. Нагрев при обратном мартенситном превращении создает внутренние напряжения, возвращающие первоначальную геометрию стакана. Они же формируют усилия, которые располагают и фиксируют штырь в отверстии. То есть именно детали обеспечивают позиционирование и фиксацию (это самопозиционирование и самофиксация).

Обсуждение и заключение. Для самопозиционирования и самофиксации деталей за счет эффекта памяти формы при конструировании следует отказаться от резких линий переходов между поверхностями деталей, выбирать скругленные углы или галтели, добиваться чистой поверхности без заусенцев. Самофиксация и самопозиционирование сокращают брак и неточности при сборке. Использование сплавов с эффектом памяти может повышать рентабельность производства.

Введение. При бурении нефтяных или газовых скважин порода из забоя выносится на поверхность буровым раствором, который очищается от шлама на первой стадии виброситами. Вибросита оснащаются такой сеткой и создают такие траектории виброколебаний рамы, чтобы с одной стороны — обеспечивать очистку поступающего из устья скважины бурового раствора, а с другой — обеспечивать должную степень очистки. Для корректного подбора номенклатуры сеток нужно надежно определять пропускную способность вибросита в реальных условиях. Это позволит заранее заказать требуемое количество сеток с нужным размером ячеек. Ранее исследования проводились путем просеивания смеси калиброванных гранул на стандартном вибростенде или процеживанием минерального масла через неподвижную сетку. Однако это не в полной мере соответствует реальным условиям просеивания бурового раствора. Целью данной работы было моделирование пропускной способности бурового вибросита в реальных условиях путем расчета движения бурового раствора по вибрирующей сетке с использованием её ранее полученной удельной пропускной способности.

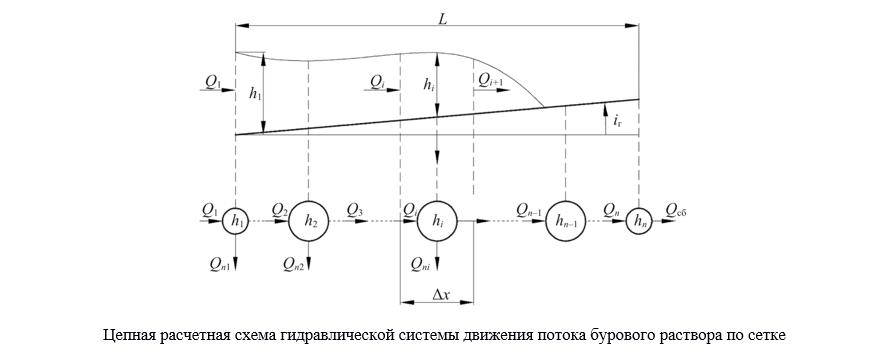

Материалы и методы. При создании математической модели полной пропускной способности бурового вибросита использовалась известная ранее математическая модель течения жидкости в открытом канале и конечномерная аппроксимация в виде последовательности участков из сосредоточенных емкостей, соединенных гидравлическими проводимостями (по аналогии с аппроксимацией электрических длинных линий и протяженных газопроводов методом конечных элементов). Расход течения жидкости над сеткой определялся по закону Шези. При этом площадь сечения потока над сеткой для конкретного участка определялась как среднее арифметическое между начальным и конечным значением высоты бурового раствора на соответствующем участке.

Результаты исследования. Составлена цепная расчетная схема просеивания бурового раствора. На основании материального баланса разработаны математические модели определения пропускной способности и высоты бурового раствора над сеткой: для первого участка сетки и первой узловой точки сетки; для последующих участков сетки и последующих узловых точек сетки; для последнего участка сетки и крайней узловой точки сетки.

Получена математическая модель движения бурового раствора по сетке вибросита, которая вследствие конечномерного представления этого потока по n участкам длины сетки представляет собой систему из n интегральных уравнений, описывающих сосредоточенные емкости, и n – 1 алгебраических уравнений, описывающие перетоки бурового раствора между емкостями.

Обсуждение и заключение. Движение бурового раствора по длине сетки вибросита соответствует движению установившегося неравномерного потока в открытом русле. Однако в первом случае — объемный расход по длине переменный (убывающий до нуля), а во втором случае — постоянный по длине. Поэтому использование только одного дифференциального уравнения установившегося неравномерного потока в открытом русле в данном случае недостаточно.

Полученная математическая модель движения бурового раствора по сетке вибросита является математическим обоснованием для разработки моделирующей программы по определению пропускной способности вибросита для реальных условий его работы, то есть для конкретного бурового раствора, данной сетки или заданной системы приводов вибросита.

ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Введение. В научной литературе рассматриваются разные подходы к менеджменту качества в сфере информационных технологий (ИТ). Проработаны вопросы выявления и исправления дефектов, показаны возможности их минимизации. Есть материалы об управлении качеством в сложных технологических процессах. Доказано, что работа с качеством цифровых продуктов требует в числе прочего прояснения вопросов качества кода. При этом нет детального описания управления качеством на каждом этапе жизненного цикла ИТ-продукта, включая тестирование. Отметим, что координация релизов (выпусков) программного обеспечения тесно связана с управлением качеством, однако данный процесс редко или фрагментарно рассматривается в литературе. К тому же не учитывается взаимодействие процессов, поэтому нет комплексного представления об управлении качеством при создании, тестировании и доработке программного обеспечения (ПО). Данное исследование призвано восполнить указанные пробелы. Его цель — представить комплексный подход, связывающий теорию, практику и методы управления качеством ПО.

Материалы и методы. Исследована, проанализирована и отреферирована профильная теоретическая и прикладная литература. Задействован профессиональный опыт автора в управлении качеством ИТ-продуктов. Учтены практики глобальных поставщиков цифровых товаров и услуг. Автор использовал эти материалы и методы для детальной проработки вопросов тестирования ПО и развертывания кода.

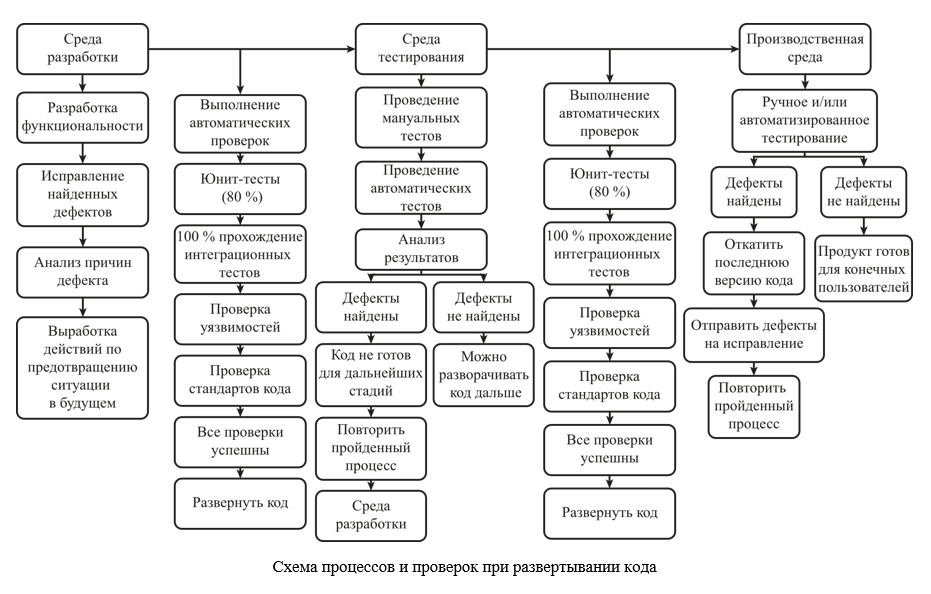

Результаты исследования. Сформирована, описана и представлена в виде схемы комплексная модель управления качеством при создании ПО. Выявлены ее взаимосвязи с моделью менеджмента проектов и жизненным циклом продукта, а именно: анализом, дизайном, разработкой, тестированием, развертыванием и поддержкой. Указаны принципы управления качеством на каждой из этих стадий. Систематизированы и представлены в виде схемы процессы и проверки при развертывании кода. Показаны их особенности в трех средах: при разработке, тестировании и производстве.

Обсуждение и заключение. Алгоритм позволяет специалистам по качеству выстроить последовательность действий для исключения в будущем выявленных дефектов, понимания ситуации, когда можно (или нельзя) развертывать код и определения момента, когда следует передать ПО пользователю. Кроме того, предложенная схема может быть базой для автоматизации развертывания кода. Решение позволит сократить время на разработку. Как следствие, продукт быстрее выйдет на рынок, что ускорит окупаемость затрат. Внедрение в производственную практику ИТ-компаний модели, созданной в рамках данной научной работы, предполагает стратегические изменения. Их реализация требует значительных затрат времени и других ресурсов, поэтому общий процесс трансформаций следует разбить на части. Предложенный подход адаптируется под нужды различных организаций и продуктов. Можно работать с отдельными компонентами, чтобы создать оптимальный план для достижения целей по управлению качеством.

Введение. Многие исследователи надежности строительных конструкций уделяют внимание твердости — важной характеристике конструкционного материала. Ее определяют индентированием — вдавливанием наконечника инструмента в поверхность. Исследуются преимущества методов динамического индентирования, распределение интенсивности напряжений на поверхности и внутри образца. Однако мало изучено состояние слоистых материалов при ударе. Цели представленной работы — рассмотреть индентирование для двухслойного образца и определить чувствительность верхнего слоя к прочности подложки. Это позволит выявить значимые характеристики прочностных свойств однородных и неоднородных конструкций.

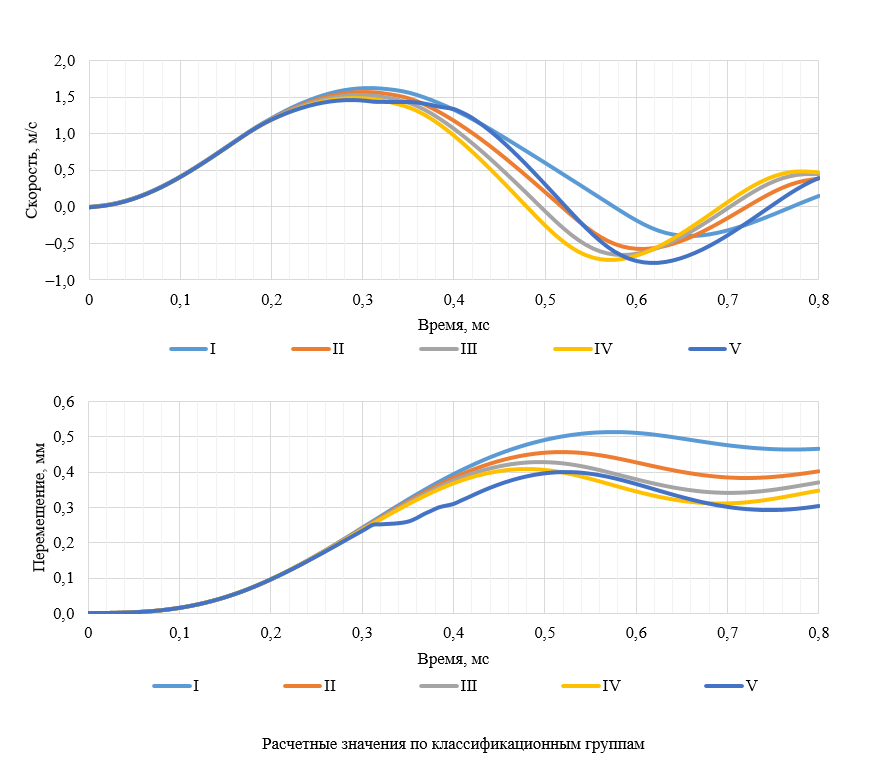

Материалы и методы. Использовали упруго-пластическую модель поведения материала и схему ударного индентирования, которая учитывает массы индентора и ударника, сцепленных линейными пружинами. Поверхность индентора — коническая, угол раскрытия — 120°. Удар моделировали в системе Matlab. Конечноэлементную модель в Ansys APDL применили для верификации данных и анализа результатов эксперимента. Для расчетов взяли традиционные модели теории упругости. Поведение материала в области пластического деформирования описали с помощью опций мультилинейного изотропного упрочнения и критерия пластичности Мизеса.

Результаты исследования. Приводятся итоги сопоставления трех вариантов варьирования уровня предела текучести в нижнем слое: когда предел текучести в нижнем слое вдвое меньше верхнего, равен ему и вдвое больше. Проанализированы перемещения в разных точках наблюдения для образцов с верхним слоем 2 мм и 1 мм. В первом случае при горизонтальном сдвиге не меняются показатели перемещений внутри образца, если уровень предела текучести вдвое ниже или выше, чем в верхнем. При равенстве этих показателей разница становится заметной. Во втором случае (слой 1 мм) разница перемещений видна во всех точках наблюдения. Так можно обоснованно заключить, что конструкция с меньшим верхним слоем более чувствительна к ударному воздействию. В ходе изысканий стало известно, что в зоне 2 мм совершаются колебания, связанные с переходом в зону пластичности, ниже этой зоны — упругие затухающие колебания. Решили задачу классификации для верхнего слоя материала с меняющимися характеристиками основания. Показатель для сравнения — твердость по Бринеллю (НВ) в диапазоне 200–600. Результаты визуализировали в виде графиков и обработали с помощью нейросети. Точность ее вычислений составила 98 %.

Обсуждение и заключение. Для определения прочностных свойств однородных конструкций достаточно характеристики скорости перемещения внутри образца. Для неоднородной структуры необходимо вводить дополнительные параметры — перемещения на поверхности и внутри образца в фиксированных точках наблюдений. Комплексный подход к определению прочностных свойств неоднородной конструкции повышает точность расчетов, а использование нейросетей — их скорость.

Введение. Цифровые решения позволяют сделать работу компании четче, сократить расходы на персонал, обеспечить безопасность данных. В литературе описаны различные аспекты автоматизации, цифровизации и облачных технологий. Ставится вопрос о качестве методологической основы таких преобразований. Представлены глобальный и узкий технический подходы. Как правило, материалы подаются с позиций специалистов по внедрению цифровых технологий. В данной работе впервые предлагается авторская схема, которая позволит ориентироваться в предстоящем переходе в облако не только провайдерам, но и их заказчикам. Последние получат систематизированные сведения о том, как выбрать подрядчика и вариант сотрудничества, наиболее целесообразный с экономической точки зрения.

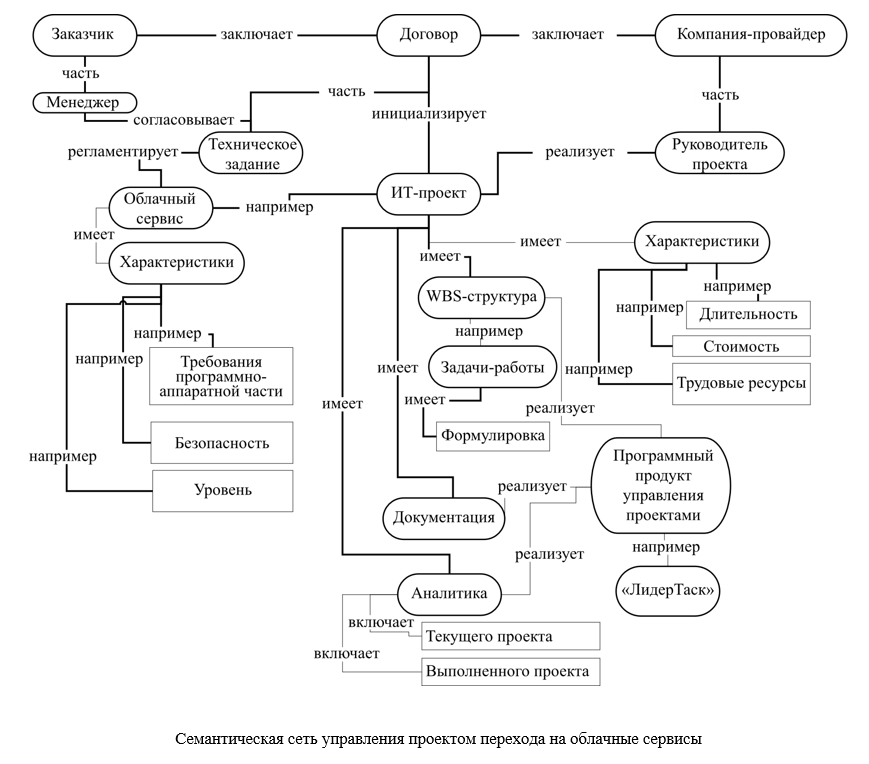

Материалы и методы. Информационная модель строилась на базе семантической сети как система узлов, их характеристик и связей. Визуализированы управление проектом миграции в облачные сервисы и сама миграция. Обобщена практика заключения договоров между провайдерами и их заказчиками. Учтены особенности техзаданий таких проектов. Часть предметной области, касающаяся реализации облачного сервиса, алгоритмирована — представлен пошаговый переход в облако, обобщенная схема процесса с учетом иерархии элементов.

Результаты исследования. Впервые предложен метод самостоятельной подготовки компании к внедрению облачных решений. Алгоритм систематизирует процессы миграции в облако. Описаны мероприятия, связанные с целеполаганием, ИТ-аудитом, выбором облачной среды и сервисов, расчетом экономической эффективности проекта, планированием и реализацией миграции, техподдержкой и масштабированием процессов. Показаны возможности определения экономической целесообразности мероприятий по переходу в облако. Учитываются затраты на оборудование, хранение и обработку данных, лицензии на софт, зарплаты, обеспечение информационной безопасности и пр. Полученную сумму сравнивают с предложениями провайдеров. Для окончательного решения принимаются во внимание расходы на поддержку инфраструктуры — заказчиком или аутсорсером. Выбирается оптимальный вариант. В итоге заказчик получает возможность работать с лучшей рентабельностью и масштабировать проект. Предусмотрена отработка обратной связи и корректировка процессов, начиная с повторного ИТ-аудита.

Обсуждение и заключение. Предложенное решение даст менеджменту заказчика системное представление о том, в какой последовательности действовать при миграции в облако, какие вопросы и задачи обсуждать с потенциальным аутсорсером. Провайдеры могут применить алгоритм для типизации, унификации проектов, что в итоге упростит согласование с клиентами перечня услуг и порядка миграции. Таким образом стороны высвободят значительные ресурсы по времени, трудовым и иным затратам. К тому же заказчики и провайдеры могут отчасти задействовать описанную семантическую сеть, чтобы отработать не только организационную, но и техническую сторону проекта.

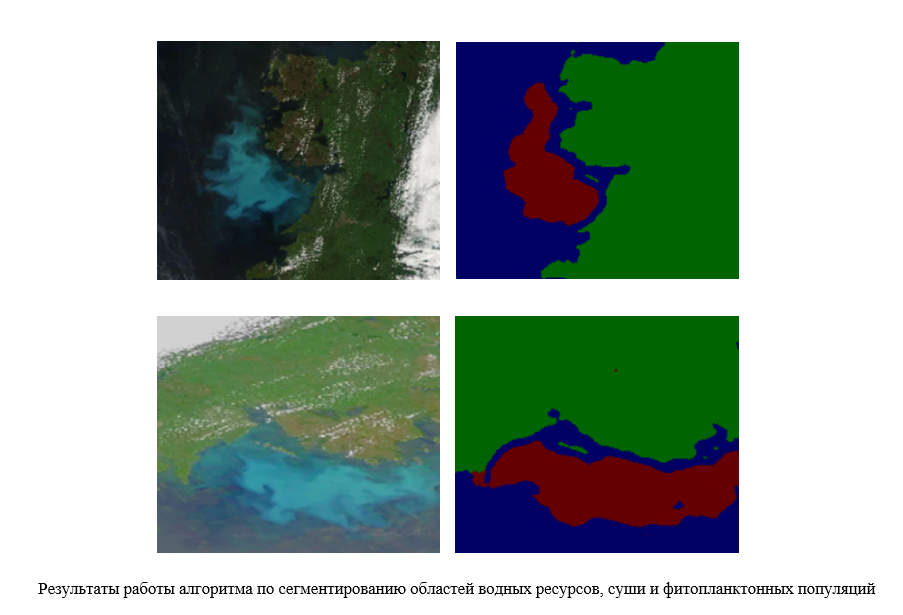

Введение. Компьютерное зрение широко используется для семантической сегментации данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Метод позволяет контролировать экосистемы, в том числе водные. Востребованы алгоритмы, обеспечивающие качество семантической сегментации снимков ДЗЗ, в частности, для выявления областей с фитопланктоном, где возможно цветение воды — причина заморов. Цель исследования — создание алгоритма, обрабатывающего спутниковые данные как входную информацию для формирования и верификации математических моделей гидродинамики, по которым отслеживается состояние водных объектов. В литературе описаны различные алгоритмы семантической сегментации. Новые исследования сосредоточены на повышении надежности распознавания — чаще с помощью нейросетей. Этот подход совершенствуется в представленной работе. Для развития направления предлагаются новый набор сведений из открытых источников и синтетические данные для улучшения обобщающей способности модели. Впервые область контура фитопланктонной популяции сравнивается с базой данных — и так формируются граничные условия для реализации математических моделей и построения гранично-адаптивных сеток.

Материалы и методы. Набор снимков ДЗЗ дополнили с помощью авторского аугментационного алгоритма на языке Python. Компьютерное зрение сегментировало области фитопланктонных популяций на снимках. Сверточную нейронную сеть (СНС) U-Net обучили на базе ускорителей вычислений NVIDIA Tesla T4.

Результаты исследования. Для автоматизации обнаружения областей распространения фитопланктона разработан алгоритм компьютерного зрения, основанный на СНС U-Net. Модель оценили по вычисленным значениям основных метрик качества, относящихся к задачам сегментации. Получены следующие значения метрик: Precision = 0,89, Recall = 0,88, F1 = 0,87, Dice = 0,87 и IoU = 0,79. Графическая визуализация результатов обучения СНС на обучающем и валидационном наборах показала хорошее качество обучения модели. Об этом свидетельствуют малые изменения функции потерь в конце обучения. Выполненная моделью сегментация оказалась близка к ручной разметке, что говорит о высоком качестве предложенного решения. По площади одного пикселя рассчитали площадь сегментированной области фитопланктонной популяции. Полученный результат для исходного изображения — 51202,5 (по информации о количестве пикселей, относящихся к цветению сине-зеленых водорослей). Соответствующий итог моделирования — 51312.

Обсуждение и заключение. Исследование расширяет теоретические и практические знания о применении сверточных нейронных сетей для семантической сегментации данных космических снимков. Учитывая итоги работы, можно оценить потенциал автоматизации процесса семантической сегментации данных ДЗЗ для определения границ фитопланктонных популяций с помощью искусственного интеллекта. Применение предложенной модели компьютерного зрения для получения контуров цветения воды из-за фитопланктона позволит создать базы данных — основу для экологического мониторинга водных ресурсов и прогностического моделирования гидробиологических процессов.

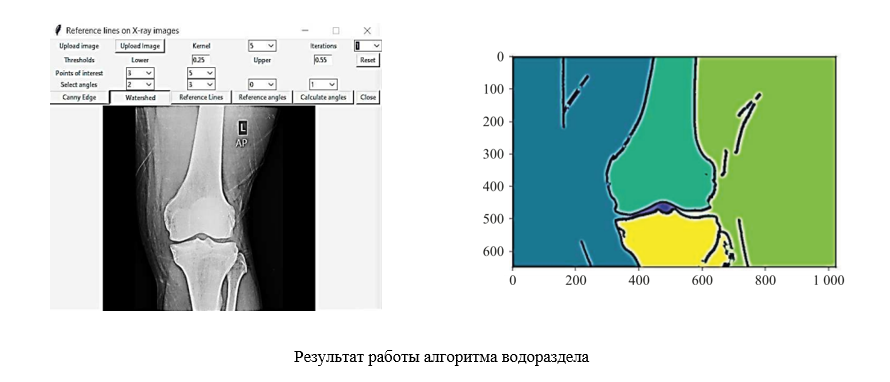

Введение. Для улучшения диагностики заболеваний коленного сустава необходимо повысить качество обработки рентгенографических изображений, т.е. дать специалистам более точную информацию для анализа патологии. Цель исследования — показать возможности нечеткой логики в совершенствовании алгоритма определения опорных линий и углов сгибания колена. Для этого необходима программа, которая анализирует рентгеновские снимки. Известные на сегодня методы, описанные в научной и прикладной литературе, недостаточно автоматизированы. В ряде случаев ортопедам и хирургам приходится вручную дорабатывать изображения, корректировать линии. Этот пробел восполняет представленная работа. Описан созданный автором алгоритм, который не предполагает участия человека, автоматически идентифицирует линии и углы сгибания колена. По результату, выданному системой, врач может, во-первых, судить о наличии патологии. Во-вторых, сведения, предоставляемые программой, позволяют точнее планировать, проводить операции и назначать терапию.

Материалы и методы. Использовались снимки двух рентгеновских аппаратов, которые работают в больнице Аль-Базель (Латакия, Сирия). Для программной реализации алгоритма задействовали язык «Питон» (Python). Решение протестировали на 500 пациентах больницы Аль-Базель. Сравнивались результаты, которые сгенерировала новая система и предшествующие версии программ обработки рентгеновских снимков.

Результаты исследования. Создан, описан и реализован на практике алгоритм построения опорных линий и углов для обработки рентгеновских снимков коленного сустава. Показаны возможности нечеткой логики в автоматизации обнаружения двойного порога при выявлении границ кости на изображениях. Описана работа усовершенствованного гауссовского фильтра, предназначенного для обработки рентгенограмм.

Модифицированный метод анализа рентгеновских снимков коленных костей включает разработку алгоритма для автоматического обнаружения структур и аномалий в коленных суставах, определения и измерения анатомических параметров, оценку степени повреждения и т.д.

Метод определения границ контуров на рентгенограммах объединил детектор Кэнни, алгоритм водораздела и нечеткую логику. Программа реализована в медицинской практике и показывает точность 98 %, затрачивая на обработку снимка менее 20 секунд.

Обсуждение и заключение. Новая система дает высокую точность, приемлемую оперативность и не требует ручной корректировки снимков. Специалисты получили возможность выявить малозаметные индикаторы нарушений. Кроме того, новый метод позволяет разобраться в сложных случаях, когда сочетаются несколько факторов, указывающих на возможную патологию. Широкое внедрение метода повысит качество медицинских услуг в ортопедии. Следует продолжить научные изыскания в данном направлении для расширения набора стратегий лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата. Предстоит создать решения с абсолютной точностью, более высокой оперативностью обработки, а также методы, подходящие для анализа других суставов.