МЕХАНИКА

Введение. Акустическая анизотропия измеряется при ультразвуковом неразрушающем контроле и позволяет оценить величину напряжений методом акустоупругости. В литературе подробно описано применение такого подхода в случае двухосного напряженного состояния протяженных конструкций: магистральных трубопроводов, рельсовых плетей, парогенераторов и других. Для них предполагается наличие однородного поля с нулевыми либо слабыми градиентами напряжений и деформаций. Однако не решена проблема своевременного обнаружения и оценки критических напряжений, вызванных локальными концентраторами, посредством ультразвукового контроля. Представленный материал призван восполнить этот пробел. Цель работы — определить возможности применения метода акустоупругости для оценки разности главных двухосных напряжений вокруг концентратора — кругового выреза в прямоугольной пластине.

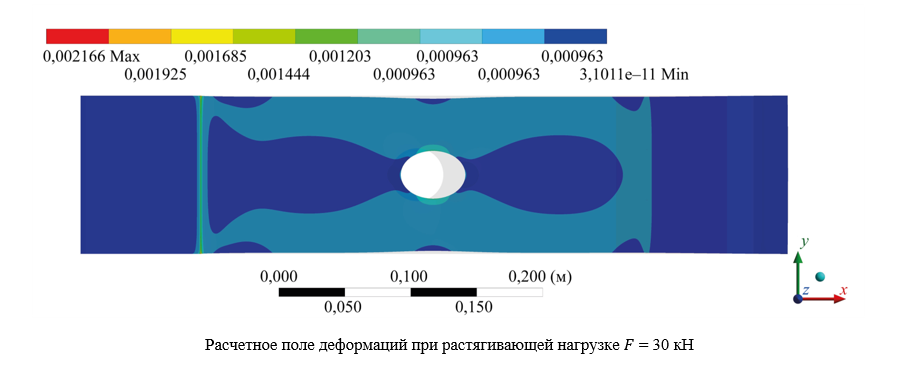

Материалы и методы. Из листа технически чистого алюминия марки АМц поперек направления проката вырезали пластину 510×120×15 мм с центральным отверстием диаметром 40 мм и подвергли ее одноосному ступенчатому нагружению в испытательной машине Instron-8850. Для ультразвуковых измерений задействовали акустический датчик с несущей частотой 5 МГц. Напряжения рассчитывались путем решения задачи о растяжении изотропной линейно-упругой пластины в пакете конечно-элементного моделирования «Ансис» (Ansys) и по соотношениям плоской задачи Кирша, полученным в полярной системе координат.

Результаты исследования. Итоги работы позволяют утверждать, что результаты аналитических и численных расчетов во многом совпадут только для точек, расположенных рядом с зоной наибольшей концентрации напряжений. Во всех остальных случаях показатели отличаются в несколько раз по знаку, и по модулю. Разница объясняется тем, что подход Кирша предполагает действие сжимающих напряжений в области расположения некоторых точек, однако этот фактор отсутствует, если речь идет о реальной пластине. Установлено, что в области материала с преобладающими растягивающими напряжениями метод акустоупругости позволяет количественно оценить их разность с погрешностью, не превышающей инженерную. Расчеты по соотношениям Кирша коррелируют с остальными только в точках с максимальной концентрацией растягивающих напряжений.

Обсуждение и заключение. Результаты исследования позволяют применять метод акустоупругости для оценки величины растягивающих двухосных напряжений в области вокруг технологических отверстий. Они согласуются с известными научными результатами и дают возможность рационально выбрать точки измерения акустической анизотропии. Итоги данной научной работы можно применить при ультразвуковом неразрушающем контроле методом акустоупругости.

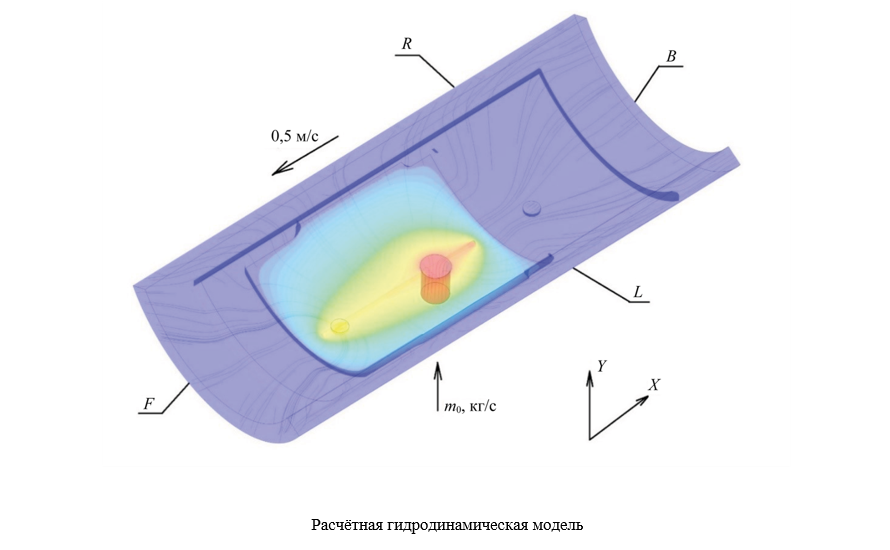

Введение. При использовании технологии гидроразрыва пласта для повышения эффективности пластовых флюидов используют насосы высокого давления с крейцкопфной компоновкой приводной части. Основная проблема при эксплуатации данных насосов — износ направляющих крейцкопфа, представляющего собой плоскую поступательную пару трения, приводящий к износу уплотнений плунжера и снижению основных показателей насоса. На пути решения данной задачи ранее было предложено применение новых материалов и антифрикционных покрытий, оригинальных конструкций узлов трения и пр. Однако детального описания и решения рассматриваемой проблемы в настоящее время в литературе не найдено. Целью данного исследования является определение при максимальной нагрузке влияния конструкции узла, температуры процесса и давления в системе смазки на значения параметров, обеспечивающих гидростатический режим для плоского подпятника в узле крейцкопф-направляющие плунжерного насоса высокого давления.

Материалы и методы. Определение параметров проводилось методом имитационного моделирования с использованием модального анализа, применимого в случае возникновения высоких динамических нагрузок, действующих на исследуемый узел. Расчет гидродинамических параметров смазочного слоя основан на объединении модели Рейнольдса и модели Стокса в численном моделировании. Исследование проводилось с использованием расчетной модели, представляющей собой секцию плунжерного насоса, рассматриваемой с точки зрения модели «гибких тел», в поле сил гравитации. Математические зависимости рассматриваемых параметров представлены в виде уравнений регрессии, полученных по результатам численного эксперимента.

Результаты исследования. Определено значение максимальной нагрузки на нижнюю направляющую крейцкопфа, для которого проводились дальнейшие гидродинамические исследования. Исследованы факторы, оказывающие влияние на процесс — зазоры, заполняемые смазкой (зависящие от конструкции узла), температура и давление в системе смазки. Получены математические зависимости влияния рассмотренных факторов на значения параметров, определяющих установление гидростатического режима.

Обсуждение и заключение. Полученные математические модели показывают степень и характер влияния рассматриваемых факторов на исследуемые параметры гидростатического режима смазки узла — силу, действующую на крейцкопф от смазочного слоя и массовый расход смазки на выходе системы. Выявлено, что наибольшее влияние оказывают изменение объема зазоров, заполненных смазкой, массовый расход смазки на входе в систему, который моделирует увеличение давления в смазочной системе узла трения. Полученные результаты не противоречат выводам, полученным в работах подобной тематики, и могут быть использованы в дальнейших исследованиях.

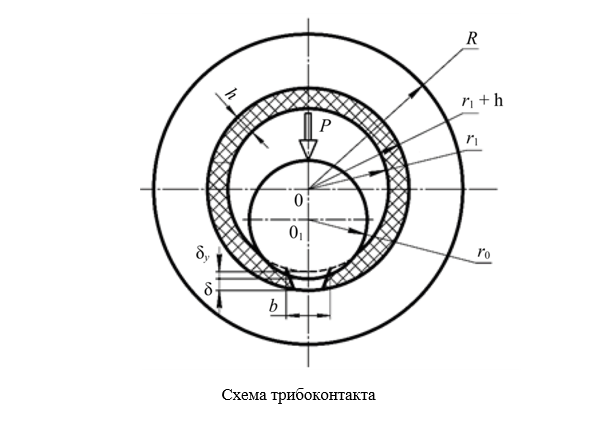

Введение. Актуальная проблема качества смазочных материалов обусловила как масштабные, так и узкопрофильные теоретические и прикладные исследования, которые касаются эксплуатационных свойств смазок. В частности, авторов публикаций интересует взаимодействие подшипника и смазки, так как эти элементы присутствуют во многих видах машин и оборудования. В литературе сопоставляются композиты, которыми упрочняют поверхность подшипников, определяются наиболее эффективные составы, анализируются достоинства и недостатки компонентов. По некоторым процессам рассматриваемого взаимодействия предложены и протестированы математические модели, и для некоторых из них доказана приемлемая адекватность. Однако совершенствование таких решений требует учитывать специфику трибосистемы. Данный вопрос проработан слабо, и представленная статья призвана восполнить этот пробел. При оценке износостойкости радиального подшипника принимается во внимание сжимаемость истинно вязкого смазочного материала.

Материалы и методы. Исследование базируется на схеме трибоконтакта, в которую включаются радиус вала с полимерным покрытием, радиус подшипниковой втулки, высота канавки для смазки и толщина смазочного слоя. Для создания новых математических моделей, учитывающих сжимаемость смазочного материала, авторы задействовали три уравнения: движения жидкого смазочного материала, неразрывности и состояния. Для верификации модели сопоставили итоги расчетов и лабораторных испытаний. В экспериментах использовали подшипник с канавкой для сохранения смазки. Меняли скорость его вращения, нагрузки и температурные условия. Трение измеряли традиционными методами и современными инструментами.

Результаты исследования. Конструкция подшипника модифицирована с учетом дополнительного фактора — сжимаемости смазочного материала. Новая модель на 8–10 % точнее прогнозирует несущую способность детали и на 7–9 % — коэффициент трения. Обнаружены и получили объяснение колебания коэффициента трения до 45 МПа (эквивалент пятикратного роста нагрузки). Это связано с динамическими изменениями в условиях контакта поверхностей и воздействиями внешних параметров. Определены оптимальные области применения антифрикционных покрытий на основе гибридных композиционных материалов. Расширены возможности практического использования расчетных моделей радиального подшипника скольжения. Оценены на практике его критически важные эксплуатационные характеристики.

Обсуждение и заключение. Результаты научных изысканий, описанных в данной статье, дают возможность на этапе проектирования устанавливать эксплуатационные характеристики подшипника. Выявлен значимый потенциал данного подхода в плане повышения надежности и долговечности исследованной детали, и это представляется важным шагом в развитии технологий подшипников и смазочных материалов. В перспективе авторы намерены изучить такие факторы, как температурные условия, динамические нагрузки и взаимодействие с различными смазочными материалами. Это позволит совершенствовать конструкции подшипников и расширять области их применения.

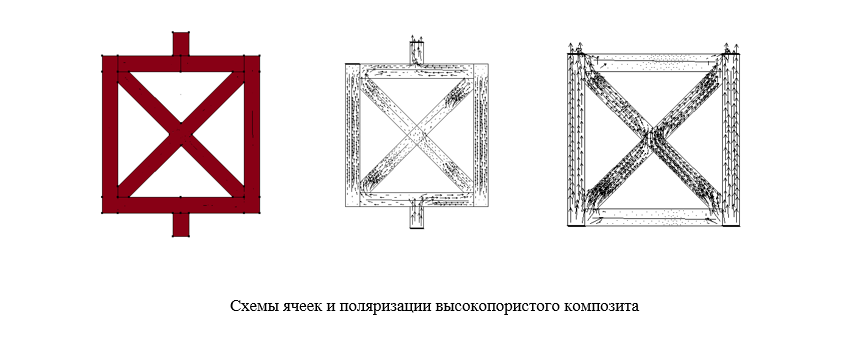

Введение. Высокопористые композиты — металлические пены — находят широкое применение в силу своих механических свойств. В литературе представлены различные методы их математического моделирования, в том числе, на основе периодических ячеек Гибсона-Эшби. Пьезоактивные композиты обладают рядом свойств, таких как высокая чувствительность сенсоров и широкая полоса пропускания. Этим обусловлен интерес к их моделированию. Однако при построении таких моделей из пьезокерамических материалов возникает определенная трудность, связанная с выбором распределения предварительной поляризации. Следует отметить, что этот вопрос, особенно для высокопористой пьезокерамики, недостаточно изучен в литературе. Поэтому целью данной работы являлось установление влияния модели поляризации на характеристики пьезоактивного композита.

Материалы и методы. Материал конструкции — пьезокерамика PZT-4, поляризация которой существенно зависит от условий ее наведения (геометрии модели, расположения электродов). Исследование разделено на два шага: в первом проводится расчет остаточной поляризации на основе теории известной в литературе, реализация которой осуществлена в пакете ACELAN; на втором решается ряд задач для ячейки композита и находится зависимость ее свойств от модели поляризации. В качестве метода решения соответствующих краевых задач электроупругости для кусочно-неоднородных тел используется метод конечных элементов, реализованный в пакете ACELAN.

Результаты исследования. Решена задача определения неоднородной поляризации для двух видов конструкций плоских ячеек высокопористой пьезокерамики. Отмечены некоторые особенности полученного распределения поляризации, в частности, ее неоднородность и наличие встречной поляризации в некоторых ребрах. Решены задачи определения собственных частот и форм колебаний «внутри ячейки» и их зависимость от модели поляризации (однородной и неоднородной). Отмечается, что некоторые частоты отличаются на 10 %, а формы колебаний качественно совпадают. Проанализирована зависимость напряженно деформированного состояния и выходных характеристик от поляризации, разница некоторых значений которых достигала 15 %.

Обсуждение и заключение. Процесс поляризации высокопористых пьезокерамик имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать для получения достоверных сведений о ее механическом и электрическом поведении. Ауксетические свойства, разница в механическом и электрическом отклике рассматриваемой ячейки напрямую связаны с этими особенностями. Таким образом модель поляризации оказывает существенное влияние на характеристики пьезоактивного композита, что определяет важность ее правильного выбора. Полученные результаты надо учитывать при моделировании представительных объемов высокопористых пьезоэлектрических композитов для определения их эффективных свойств, на основе которых строятся модели пьезоэлектрических устройств и рассчитываются их выходные характеристики.

МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАШИНОВЕДЕНИЕ

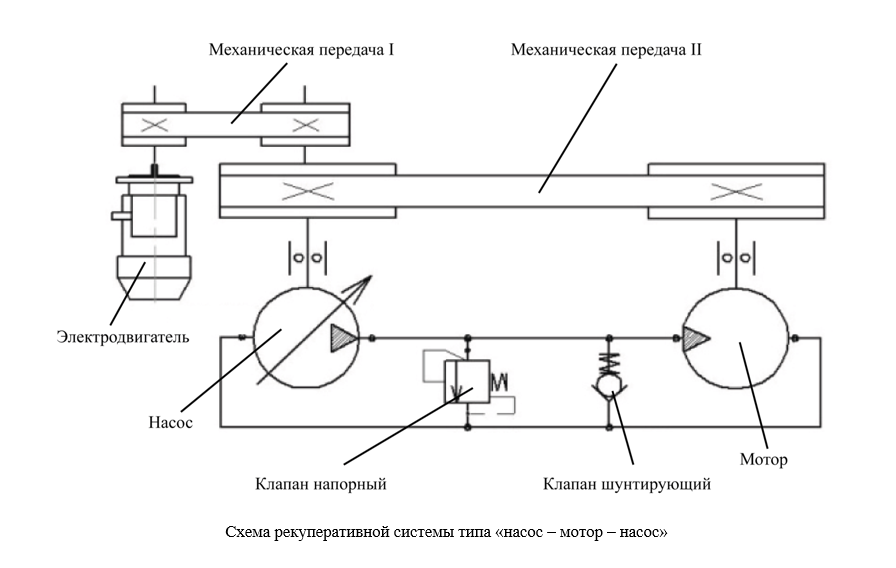

Введение. Во всем мире энергосбережение является актуальной проблемой для исследований в области машиностроения. Особое направление в этих исследованиях — поиск энергоэффективных методов испытаний технических систем, которые позволяют наиболее точно прогнозировать надёжность проектируемого оборудования. Установленная техническими условиями и ГОСТами длительность ресурсных испытаний приводит к безвозвратной потере энергии, составляющей более чем 1,5 ресурса испытуемой машины, теряемая же при этом энергия в виде «вредного тепла» выделяется в окружающую среду. Поэтому проблеме энергосбережения в процессе испытаний уделяется особое внимание. Одним из путей энергосбережения при испытаниях гидравлических машин является рекуперация энергии. Однако в работах, посвящённых рекуперации энергии при испытаниях гидравлических машин, решались задачи рекуперации энергии при испытаниях гидромашин вращательного действия, а для гидромашин возвратно-поступательного действия была решена задача рекуперации энергии при испытаниях плунжерных гидравлических цилиндров. Результаты этих исследований не могут напрямую использоваться для испытаний поршневых гидроцилиндров. В связи с этим сформулирована цель настоящей работы — разработка структуры и принципиальной схемы стенда испытаний поршневых гидроцилиндров, обеспечивающего рекуперацию части энергии, затрачиваемой на испытания, за счёт чего энергетическая эффективность процесса испытаний значительно повышается.

Материалы и методы. В работе использовались методы моделирования процесса функционирования стенда на основе применения теории объёмной жёсткости. Для проведения предварительных расчётов процесса функционирования стенда разработана компьютерная программа на базе программного комплекса SimInTech.

Результаты исследования. Разработаны структурная и принципиальная схемы стенда испытания поршневых гидравлических цилиндров. Получено математическое выражение, позволяющее дать предварительную оценку коэффициенту эффективности испытаний. Создана компьютерная программа на базе программного комплекса SimInTech, дающая возможность конструктивным параметрам стенда влиять на его эксплуатационные характеристики, включая коэффициент энергетической эффективности процесса испытания.

Обсуждение и заключение. Проведенные предварительные расчёты характеристик функционирования стенда показали, что коэффициент эффективности предлагаемого стенда составляет 1,7. Его можно повысить за счет проведения дополнительных исследований, направленных на получение рациональных конструктивных параметров стенда. Предложенный стенд обеспечивает испытания поршневых гидравлических цилиндров с рекуперацией части затраченной энергии, а его математическая модель позволяет использовать при расчётах численные методы. Это значительно упрощает процесс расчётов и повышает их точность. При этом получать рациональные параметры стенда можно уже на стадии его проектирования, не прибегая к дорогостоящим и трудозатратным натурным исследованиям.

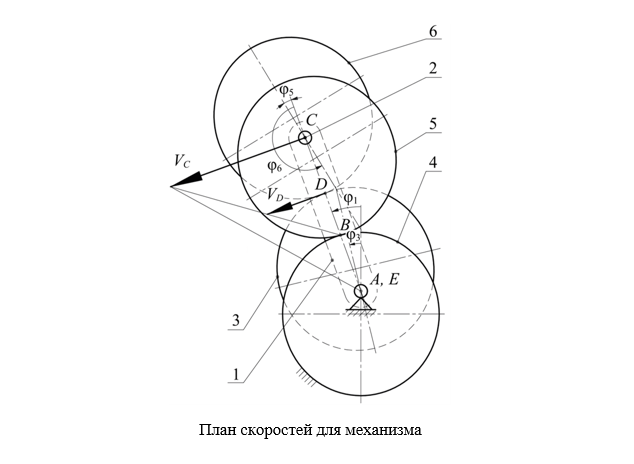

Введение. Механизмы с некруглыми зубчатыми колесами вызывают широкий интерес исследователей и изобретателей вследствие их компактности и реализации широкого спектра передаточных функций. Развитие данной области стимулируется развитием и удешевлением технологий механической обработки и аддитивного производства, а также применением прикладных пакетов математического моделирования для анализа и синтеза некруглых зубчатых колес. Некруглые зубчатые колеса традиционно служат для передачи вращательного движения между параллельными осями с переменным отношением угловых скоростей. Однако их применение в схемах планетарных передач позволяет реализовать различные виды движения выходного звена. Анализ работ по тематике исследования показывает, что передачи с подвижными осями вращения недостаточно исследованы с точки зрения кинематики и динамики. Большинство научных работ раскрывают теорию таких механизмов, не проводя верификации полученных результатов на практике. Целью настоящей работы является экспериментальная верификация кинематики планетарного механизма с двумя внешними зацеплениями, имеющего в своем составе эллиптические зубчатые колеса.

Материалы и методы. Кинематическая модель исследуемого механизма построена на базе плана скоростей его звеньев, который позволил получить выражения для нахождения аналога угловой скорости и функции положения выходного вала. Экспериментальное исследование кинематики выполнено на лабораторном стенде, содержащем макет планетарного механизма с набором сменных зубчатых колес, абсолютные энкодеры на входном и выходном валах механизма, контроллер и ПК для регистрации и обработки сигнала. Анализ полученных результатов проведен на ЭВМ с использованием методов статистического анализа.

Результаты исследования. В результате кинематического анализа построены функции положения для трех вариантов планетарного механизма, имеющих различные геометрические параметры зубчатых колес и позволяющих реализовать различные виды движения выходного вала: возвратно-вращательное движение, движение с остановками и одностороннее неравномерное вращение.

Обсуждение и заключение. Анализ результатов эксперимента показал адекватность построенной математической модели кинематики реальным механизмам. Доверительный интервал ошибок измерения при уровне достоверности 95 % составил для первого варианта механизма 0,16 ± 0,08, для второго варианта — 0,57 ± 0,22 и для третьего — 0,08 ± 0,26. Предложенный планетарный механизм с эллиптическими зубчатыми колесами для реализации различных видов движения может быть применен в приводах технологического оборудования многих отраслей промышленности: химической и пищевой (перемешивающие устройства), нефтеперерабатывающей (станки-качалки для добычи нефти), машиностроительной (компрессоры, насосы, станки-автоматы) и других. Проведенные кинематические исследования планетарного механизма и их экспериментальный анализ необходимы при дальнейшем динамическом и силовом исследованиях, а также при проектировании приводов на базе предложенной передачи.

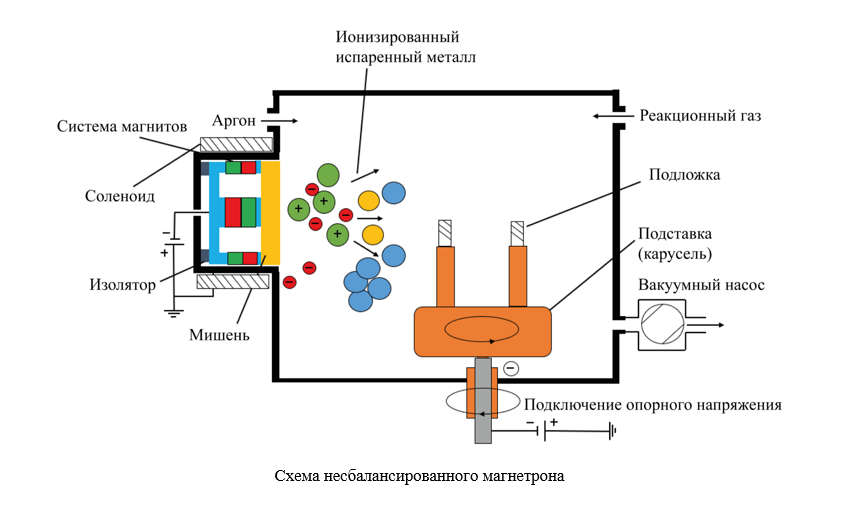

Введение. Современная трибология решает задачи повышение надежности узлов трения с помощью нанесения вакуумных износостойких покрытий методом физического осаждения (англ. physical vapor deposition, PVD). Высокоэнтропийным сплавам (ВЭС) посвящены более 5 тыс. научных трудов. Однако оставался открытым актуальный вопрос о возможности получения износостойких и антифрикционных высокоэнтропийных покрытий (ВЭП) PVD-методом. Его решение открывает возможность применения ВЭП в машиностроении. Представленная статья призвана восполнить указанный пробел. Задачи исследования: обозначить основные результаты работ по созданию ВЭП такими PVD-методами, как вакуумно-дуговое испарение и магнетронное распыление; установить трибологические характеристики PVD-покрытий.

Материалы и методы. С ноября 2023 года по февраль 2024-го авторы проанализировали материалы на русском и английском языках, опубликованные в базах Web of Science, Elibrary, Scopus, Medline, CINAHL.

Результаты исследования. На первом этапе рассматривалась литература о вакуумно-дуговом методе нанесения покрытий. Изучались вопросы создания вакуумно-дугового разряда, его технологические особенности, недостатки, а также процессы в катодной области дуги. Отмечены условия существования катодных пятен, влияние температуры на коэффициент эрозии, процессы на аноде и подложке. Показана зависимость скорости осаждения от значения потенциала на подложке. Анализируются нитридные и комбинированные покрытия, полученные вакуумно-дуговым методом: TiN, TiCN, TiAlN, TiMoS, TiSiN, TiN/VN, TiAlN/DLC-Ti. На втором этапе представлена история магнетронного метода распыления, описываются технологические особенности, виды магнетронов и полученные таким образом нитридные покрытия. Третий этап посвящается пятиэтапному процессу формирования структуры покрытия. Рассматриваются механизмы роста покрытий: островковый, послойный, смешанный. Дается схематическое изображение фундаментальных процессов структурообразования. Отмечаются дефекты в вакуумных покрытиях. На четвертом этапе представлено ВЭП на базе ВЭС. Указаны параметры, предсказывающие образование твердого раствора ВЭС. Рассматриваются шесть семейств высокоэнтропийных сплавов. Оцениваются современные высокоэнтропийные покрытия, полученные вакуумно-дуговым и магнетронным методами. Обобщаются в виде таблицы результаты исследований структурно-фазовых и физико-механических свойств. Приводятся данные трибологических исследований высокоэнтропийных покрытий.

Обсуждение и заключение. В литературе о ВЭП описываются структура покрытия, физико-механические свойства, термическая устойчивость. Авторы представленной статьи обнаружили пробел в исследованиях трибологии высокоэнтропийных покрытий. Из известных результатов можно сделать вывод, что данные покрытия относятся к фрикционными. Однако из-за высокой твердости и пластичности они демонстрируют высокую износостойкость. К тому же сложно говорить об их трибологическом назначении. Для решения вопроса о возможности применения PVD-покрытий в машиностроении следует уделить внимание разработке составов с высокой твердостью, износостойкостью и низким коэффициентом трения. Их можно будет эксплуатировать в трибонагруженных узлах.

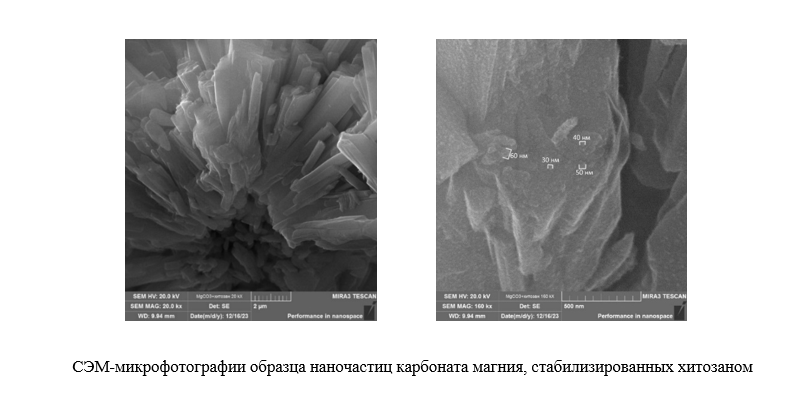

Введение. В открытом доступе достаточно литературы о методах лечения опорно-двигательного аппарата. Описаны возможности устранения дефектов кости с использованием собственных (аутологичных) костей пациентов. Авторы теоретических и прикладных исследований предлагают применять также синтетические биоинертные материалы из полимеров, фосфатов кальция, пластмасс, металлов. Изучено создание на основе скаффолдов трехмерных матриц для формирования систем, по структуре максимально близких костной ткани. Известно, что действующими веществами скаффолд-матрицы могут быть гидроксиапатит, трикальций фосфат, а также силикаты, карбонаты магния, кальция, меди, цинка и марганца. Вопрос нуждается в детальной проработке. В свете заявленной проблемы особенности перечисленных материалов следует изучать по отдельности. Таких публикаций нет. Представленная работа призвана восполнить данный пробел. Ее цель — создание метода синтеза и исследование свойств наноразмерного карбоната магния.

Материалы и методы. Материалами для исследования послужили образцы наночастиц карбоната магния, полученные химическим осаждением в воде. Их изучали методами рентгеновской дифрактометрии, сканирующей электронной микроскопии, инфракрасной спектроскопии и динамического рассеяния света. Квантово-химическое моделирование проводили при помощи программы QChem и молекулярного редактора IQmol.

Результаты исследования. Установлено, что частицы карбоната магния — стержнеобразные, длиной от 2 до 10 мкм. Они состоят из наночастиц от 30 до 60 нм. Благодаря квантово-химическому моделированию выявлены энергетические особенности взаимодействия основного карбоната магния, во-первых, с хитозаном с карбонатом, а во-вторых, с отдельной молекулой хитозана. В первом случае значение энергии ниже, во втором — выше. Это указывает на химическую и энергетическую выгоду образования таких комплексов. Определены соответствующие показатели для оптимального варианта координирования карбоната магния с хитозаном. В этом случае взаимодействие обеспечивает гидроксильная группа хитозана, присоединенная к C6 остатку глюкозамина. Для данного процесса отмечена самая низкая энергия ∆E = 462,387 ккал/моль и химическая жесткость η = 0,062 эВ. Наночастицы карбоната магния обладают оптимальными радиусом и дзета-потенциалом при следующих параметрах исходных реагентов: 0,018 моль карбоната аммония, 0,03 моль ацетата магния, 0,15 г хитозана.

Обсуждение и заключение. Полученные данные свидетельствуют о том, что наноразмерный основной карбонат магния — это перспективный материал с широкими возможностями практического применения. С этой точки зрения особый интерес представляет его роль в процессах обмена, а именно в усвоении макронутриентов. Синтезированный в среде биополимера наноразмерный остеотропный микронутриент магния можно использовать как биологически активный наполнитель трехмерных скаффолд-матриксов. Реализация данного решения в медицинской практике позволит повысить эффективность восстановления костной ткани.

Введение. Одно из главных требований к способам наплавки уплотнительных поверхностей деталей затвора энергетической арматуры заключается в получении качественного износостойкого наплавленного слоя металла при минимальном его проплавлении и оптимальной производительности процесса. В настоящее время разработаны и внедрены в производство дуговые, электрошлаковые, плазменные, лучевые, индукционные и другие способы наплавки. Однако влияние различных дуговых сварочных процессов плавящимся электродом в защитном газе на геометрические параметры наплавленных валиков и твердость металла уплотнительных поверхностей недостаточно изучено. Представленная научная работа призвана восполнить этот пробел. Целью ее авторов является выбор такого процесса дуговой наплавки валиков плавящимся электродом в защитных газах на детали затвора энергетической арматуры, который обеспечивал бы наилучшие сварочно-технологические свойства наплавленного металла.

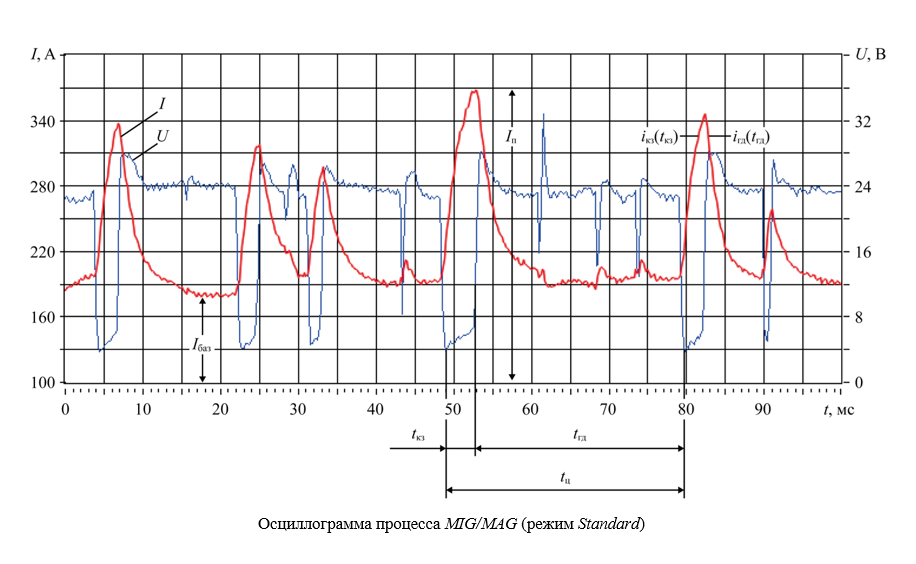

Материалы и методы. Дуговую наплавку плавящимся электродом в смеси газов осуществляли на пластины из стали. Наплавочная горелка перемещалась прямолинейно, без поперечных колебаний, с помощью механизма FRC-9 (Fronius). В качестве источника питания использовали цифровой источник тока инверторного типа с микропроцессорным управлением TransPulsSynergic 3200 СМТ (Fronius). Анализу подвергались следующие сварочные процессы: процесс MIG/MAG с саморегулированием (режим Standard), синергетический процесс способа MIG/MAG (режим Synergic), процесс короткой дугой с механическим отрывом капель электродного металла (CMT-ColdMetalTransfer) и синергетический импульсно-дуговой процесс (PulseSynergic). Рациональный процесс наплавки валиков оценивался стабильностью величин энергетических параметров режима наплавки валиков во времени при одинаковых скоростях подачи электродной проволоки, которые фиксировались осциллографами, а также сравнение геометрических характеристик наплавленных валиков и твердости наплавленного металла.

Результаты исследования. Анализ экспериментальных данных геометрических размеров наплавленных валиков и их комплексных размерных характеристик позволил установить, что сварочно-технологическим требованиям, предъявляемым к наплавляемым валикам, наиболее полно соответствует наплавка длинной дугой импульсно-дуговым процессом PulseSynergic.

Обсуждение и заключение. Проведенное исследование и полученные в результате его данные вносят определенный вклад в решение проблемы влияния дуговых сварочных процессов на параметры наплавленных валиков и на твердость металла уплотнительных поверхностей. Подробный анализ режимов дуговой наплавки валиков плавящимся электродом в защитных газах на детали затвора энергетической арматуры может быть использован в дальнейших исследованиях на эту тему. Выводы авторов не только окажут ощутимую теоретическую помощь ученым, но и внесут коррективы в деятельность специалистов-практиков.

ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И УПРАВЛЕНИЕ

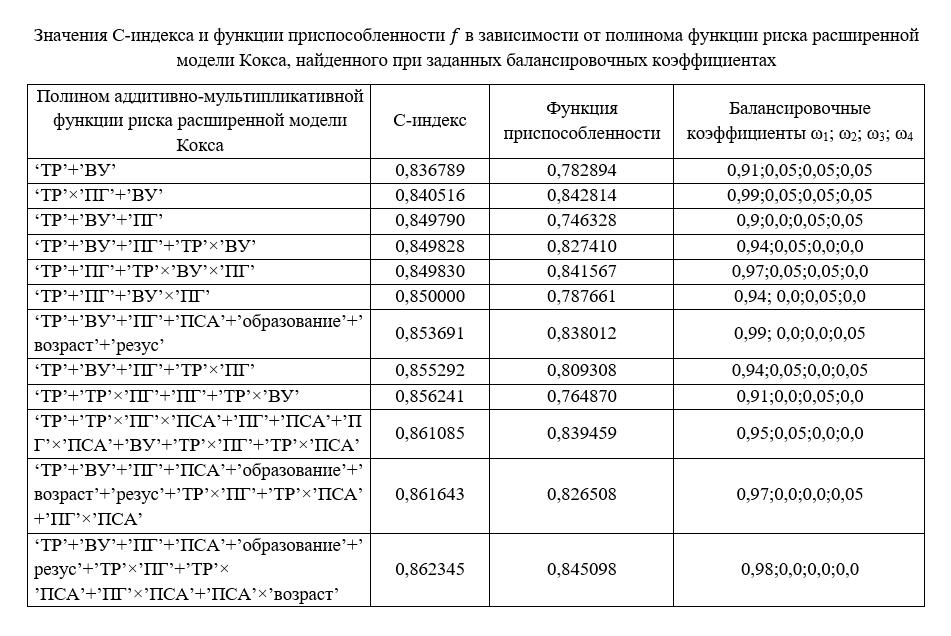

Введение. В медицине и связанных с нею отраслях для анализа выживаемости используются биоинспирированные подходы, среди которых особое место занимает регрессионная модель Кокса. Практика ее применения описана в теоретической и прикладной литературе. Однако требует тщательной проработки существенный недостаток данного метода. Дело в том, что признаки коррелируют с функцией риска линейно, и модель не задействует более сложные зависимости. Это создает трудности при исследовании анализа выживаемости. Представленная работа нацелена на решение данной проблемы. Объект изучения — расширенная модель Кокса, в которой функция риска включает нелинейную комбинацию признаков.

Материалы и методы. Использовалась база данных больных раком предстательной железы, так как в мировой онкологии это широко распространенный диагноз. Определен класс расширенных моделей Кокса с аддитивно-мультипликативной функцией риска. Для решения задачи методом оптимизации построена функция приспособленности, которая оценивает результаты прогнозов, количество признаков, а также степень переобучения модели — сложность и нагруженность составленной функции риска. Для оптимизации функции приспособленности разработан алгоритм муравьев-опылителей. Он имитирует размножение цветковых растений с помощью насекомых-опылителей и состоит из трех частей: муравьиный алгоритм, генетический алгоритм и алгоритм опыления. Качество обучения модели Кокса оценивали по С-индексу.

Результаты исследования. Предложен метаэвристический алгоритм оптимизации муравьев-опылителей, позволяющий строить функции риска расширенной модели Кокса. Набор параметров для обучения стандартной модели Кокса — весь используемый комплекс признаков: распространенность опухолевого процесса, время удвоения простатспецифического антигена (ПСА), сумма баллов по шкале Глисона, сывороточная концентрация ПСА на момент постановки диагноза, возраст и образование пациента, резус-фактор. Значение c-индекса обученной модели — 0,853691. Расширенная модель Кокса с найденной аддитивно-мультипликативной функцией риска имеет более высокий показатель С-индекса — 0,856241 с меньшим количеством используемых признаков (распространенность опухолевого процесса, время удвоения ПСА и сумма баллов по Глисону). По качеству этот подход не уступает классической модели Кокса или превосходит ее. Сокращение числа задействованных признаков должно повысить оперативность врачебного решения и ускорить начало лечения.

Обсуждение и заключение. Представленный алгоритм построения моделей анализа выживаемости повысил точность предсказания наступления терминального события и уменьшил количество используемых для этой цели признаков. Разница в точности для исследуемого набора данных представляется несущественной — С-индекс возрос с 0,853691 до 0,856241 (на 0,3 %). При этом количество принимаемых во внимание признаков сократилось с 7 до 3 (на 57,1 %). Следовательно, предложенный метод эффективно решает задачу выбора признаков и может быть применен для повышения качества прогнозирования.

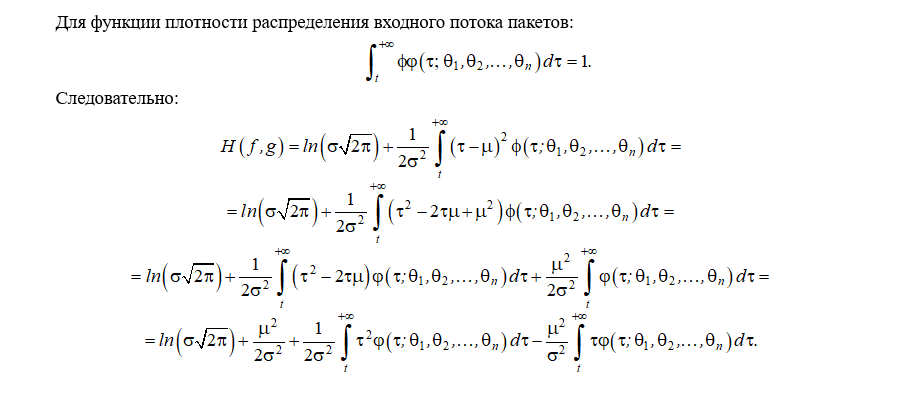

Введение. При управлении трафиком на уровне пакетов в современных телекоммуникационных сетях связи предлагается задействовать методы, преобразующие самоподобный стохастический поток пакетов в квазидетерминированный. Для этого нужно применить сложные вероятностные законы распределения самоподобных потоков. Из литературы известны методы балансировки сетевой нагрузки, которые при обозначенной выше проблеме способствуют повышению эффективности телекоммуникационных систем связи. Однако нет строго математического решения, позволяющего узнать оптимальные вероятностные характеристики выходного потока, ориентируясь на входной. Представленная научная работа призвана восполнить этот пробел. Ее цель — создать метод определения оптимальных вероятностных характеристик потока пакетов, используя минимальное значение меры близости самоподобного входного и квазидетерминированного выходного потоков.

Материалы и методы. Для решения задачи исследования параметры распределения выходного потока выбирались так, чтобы функция аппроксимации была близка к 𝛿𝛿-функции. В качестве меры близости входных и выходных распределений временны́ х интервалов использовали дивергенцию Кульбака – Лейблера. Задействовали методы теорий множеств, метрических пространств, многомерной оптимизации и телетрафика. В алгоритм решения включили минимизацию дивергенции Кульбака – Лейблера и предельный переход к 𝛿𝛿-функции.

Результаты исследования. Показано вероятностное распределение — приближение 𝛿𝛿-функции, обеспечивающей равенство временны́ х интервалов квазидетерменированного выходного потока пакетов. Представлен метод преобразования самоподобного входного потока в квазидетерминированный выходной. В качестве меры их близости использовали дивергенцию Кульбака – Лейблера. Минимум дивергенции Кульбака – Лейблера между входным и выходным потоками с нормальным распределением достигается в случае равенства математических ожиданий этих потоков. С помощью предельного перехода установлено, что интервал времени Т между пакетами квазидетерминированного выходного потока должен быть равен математическому ожиданию интервалов времени между пакетами входного самоподобного потока. С целью получения квазидетерминированного потока выполняется предельный переход для найденного значения математического ожидания при σ→0.

Обсуждение и заключение. Применение данного метода уменьшит негативное влияние самоподобия сетевого трафика на эффективность телекоммуникационной сети. Использование квазидетерминированных потоков дает возможность прогнозировать нагрузку сетевых ресурсов, что может быть базой для повышения качества обслуживания пользователей. Устраняются две сложности, связанные с расчетами и практической реализацией решения. Во-первых, затруднительно использовать дельта-функцию в качестве функции плотности распределения выходного потока. Во-вторых, при эксплуатации телекоммуникационных сетей не бывает идеальных детерминированных потоков. Предложенный метод обладает большим потенциалом при проектировании и оптимизации сетей связи.